O automóvel foi, em muitos aspectos, a mercadoria que definiu o Século XX. Sua importância não veio de sua virtuosidade tecnológica ou da sofisticação da linha de montagem, mas sim de sua capacidade de refletir e moldar a sociedade. As maneiras com que produzimos, consumimos, usamos e regulamos os automóveis foram janelas para o capitalismo do Século XX em si – um vislumbre de como o social, o politico e o econômico entravam em interseção e colidiam.

Hoje, em um período caracterizado pela financeirização e pela globalização, onde a “informação” é a rainha, a ideia de que qualquer mercadoria possa definir uma época pode parecer um tanto antiquada. Porém, as mercadorias não são menos importantes hoje, e as relações das pessoas com elas permanecem centrais para a compreensão da sociedade. Se o automóvel foi fundamental para se compreender o último século, o smartphone é a mercadoria que define nossa época.

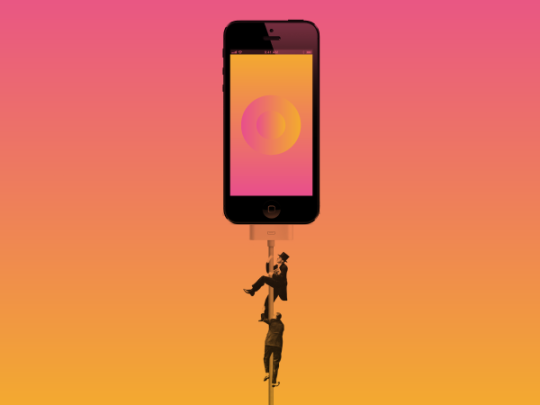

As pessoas hoje gastam muito tempo com seus celulares. Elas os checam constantemente ao longo do dia e os mantém junto aos seus corpos; elas dormem com eles por perto; os levam ao banheiro e os encaram enquanto andam, comem, estudam, trabalham, esperam e dirigem. 20% dos jovens adultos até mesmo admitem checar seus celulares durante o sexo.

O que significa o fato das pessoas terem um celular em suas mãos ou bolsos onde quer que estejam, o dia inteiro? Para se compreender o nosso suposto vício coletivo pelo celular, devemos seguir o conselho de Harry Braverman, e examinar a “máquina por um lado, as relações sociais por outro, e a maneira com que essas duas se juntam na sociedade.”

Máquinas de Mão

Pessoas dentro da Apple se referem à cidade de montagem da FoxConn em Shenzhen como “Mordor” – o inferno na superfície da Terra Média de J. R. R. Tolkien. Como a enchente de suicídios em 2010 tragicamente revelou, o apelido é apenas um leve exagero em relação às fábricas em que jovens trabalhadores chineses montam iPhones. A cadeia de suprimentos da Apple liga colônias de engenheiros de software com centenas de fornecedores de componentes na América do Norte, Europa e Leste Asiático – o Gorilla Glass do Kentucky, sensores de movimento da Holanda, circuitos de câmeras do Taiwan e módulos de transmissão da Costa Rica se afunilam rumo a dezenas de plantas de montagem na China.

As tendências simultâneas do capitalismo para criação e destruição induzem mudanças constantes nas redes globais de produção, e dentro dessas redes, novas configuração de poder corporativo e estatal. Antigamente, as cadeias de suprimento orientadas pelo produtor, exemplificadas por indústrias como a do automóvel e do aço, eram dominantes. Pessoas como Lee Iacocca e a lenda da Boeing Bill Allen decidiam o que fazer, onde fazer, e por quanto vender

No entanto, conforme as contradições econômicas e políticas do boom do pós-guerra se intensificaram nos anos 60 e 70, mais e mais países no Sul Global adotaram estratégias orientadas à exportação para atingir seus objetivos de desenvolvimento. Um novo tipo de cadeia de suprimento emergiu (particularmente em indústrias leves como vestuário, brinquedos e eletrônicos) em que revendedores, ao invés de fabricantes, mantinham as rédeas. Nestes modelos orientados ao comprador, companhias como Nike, Liz Clairborne e Walmart projetavam os produtos, davam seus preços para os fabricantes, e frequentemente em matéria de meios de produção detinham pouco mais que suas marcas lucrativas.

O poder e a governança estão localizados em múltiplos pontos na cadeia do smartphone, e a produção e o design estão profundamente integrados em escala global. Contudo, as novas configurações de poder tendem a reforçar as hierarquias de riqueza existentes: os países pobres e de renda média tentam desesperadamente se mover para posições mais lucrativas através do desenvolvimento de infraestrutura e acordos comerciais, mas as oportunidades de atualização são poucas e distantes entre si, e a natureza global da produção torna extremamente difícil a luta dos trabalhadores por melhores condições e salários .

Os mineiros congoleses de coltan estão separados dos executivos da Nokia por mais do que um oceano – eles estão divididos pela história e pela política; pela relação dos seus países com as finanças; e por barreiras ao desenvolvimento com décadas de idade, muitas das quais tiveram sua raiz no colonialismo.

A cadeia de valor do smartphone é um mapa eficiente da exploração global, das políticas comerciais, do desenvolvimento desigual, e da proeza logística, mas o significado mais profundo do dispositivo reside em outro lugar. Para descobrir as mudanças sutis na acumulação que são ilustradas e facilitadas pelo smartphone, precisamos nos afastar do processo pelo qual as pessoas usam máquinas para criar celulares e nos focar no processo pelo qual usamos o celular em si como uma máquina.

Considerar o celular como uma máquina é, em alguns aspectos, algo imediatamente intuitivo. De fato, a palavra chinesa para telefones celulares é ‘shouji’, ou ‘máquina de mão’. As pessoas frequentemente usam suas máquinas de mão como usariam qualquer outra ferramenta, especialmente no ambiente de trabalho. A demanda neoliberal por trabalhadores flexíveis, móveis e conectados as torna essenciais.

O prolongamento dos dias de trabalho através dos smartphones se tornou tão disseminada e perniciosa que grupos de trabalhadores estão começando a revidar. Na França, sindicatos e empresas de tecnologia assinaram um acordo em abril de 2014 reconhecendo o “direito à desconexão” de 250.000 trabalhadores do setor depois de um dia de trabalho, enquanto a Alemanha vem discutindo uma legislação que proibiria emails e ligações de trabalho após o expediente. O ministro do trabalho da Alemanha, Andrea Nahles, disse a um jornal alemão que “é inquestionável que existe uma conexão entre a disponibilidade permanente e doenças psicológicas.”

Os smartphones também têm facilitado a criação de novos tipos de trabalho e novas formas de acesso para os mercados de trabalho. No “mercado para bicos,” companhias como TaskRabbit e Postmates (e agora a própria Uber) tem construído seus modelos de negócios ao escoar a “força de trabalho distribuída” através de smartphones.

Esse modelo conecta pessoas que preferem evitar a chatice de fazer seus próprios serviços domésticos e suas pequenas tarefas com pessoas desesperadas o bastante para aceitar bicos pagos por tarefa. Aqueles que querem que sejam realizadas as tarefas, como ter a louça lavada ou uma limpeza depois de uma festa de aniversário infantil, se conectam com “tarefeiros” usando um aplicativo de celular.

No TaskRabbit é esperado dos tarefeiros que monitorem seus celulares continuamente atrás de potenciais serviços (o tempo de resposta determina quem fica com o trabalho); consumidores podem solicitar ou cancelar um tarefeiro enquanto fazem outras coisas; e após completar com sucesso sua tarefa, o contratado pode ser pago diretamente através do celular.

A Postmates foi por um tempo a queridinha da “economia gig” nos EUA, e representou uma promessa para o mundo dos negócios, com empresas de capital de risco injetando milhões em seu modelo de negócios, antes que ele fosse adotado por concorrentes como a própria Uber, através do Uber Eats (e no Brasil, por empresas como iFood, Rappi). Essas empresas rastreiam seus entregadores pelas cidades através de um aplicativo de celular, enquanto eles se apressam para entregar tacos artesanais e café com leite e baunilha sem açúcar para casas e escritórios. Quando uma nova entrega aparece, o aplicativo encontra o mensageiro mais próximo, que precisa responder imediatamente e completar a tarefa dentro de certo tempo para ser pago.

Os entregadores, que não são reconhecidos como empregados das empresas, são menos entusiasmados que as empresas de capital de risco. No Postmates eles recebem $3.75 por entrega mais gorjetas, e como são classificados como empreiteiros independentes, não são protegidos pelas leis de salário mínimo.

Dessa maneira, nossas máquinas de mão se encaixam sem problemas no atual mundo do trabalho. O smartphone facilita modelos de emprego contingente e auto-exploração ao ligar os trabalhadores aos capitalistas sem os custos fixos e o investimento emocional de relações de emprego mais tradicionais.

Todavia, os smartphones são mais que uma peça de tecnologia para o trabalho assalariado – eles se tornaram parte de nossa identidade. Quando usamos nossos celulares para enviar mensagens de texto para nossos amigos e amantes, para postar comentários no Facebook, ou para vagar pelas nossas linhas do tempo no Twitter, não estamos trabalhando – nós estamos relaxando, nos divertindo, estamos criando. Ainda assim, coletivamente, através desses pequenos atos, nós acabamos produzindo algo único e carregado de valor: os nossos “eus”.

Eus à Venda

Erving Goffman, um influente sociólogo estadunidense, se interessava no ego e em como os indivíduos produzem e interpretam seus eus através da interação social. Ele mesmo admitia que isso soa um pouco “Shakespeareano” – para ele “todo o mundo é um palco”. Ele argumentava que as interações sociais podem ser pensadas como performances, e que as performances das pessoas variam dependendo de suas audiências.

Nós encenamos estas performances para as pessoas – conhecidos, colegas de trabalho, parentes que adoram nos julgar – que queremos impressionar. Essas performances dão a aparência de que nossas ações “mantém e incorporam certos padrões.” Elas convencem a audiência de que realmente somos quem somos: seres humanos morais, inteligentes e responsáveis.

Porém, as performances podem ser inseguras e frequentemente minadas por erros – as pessoas enfiam os pés pelas bocas, lêem errado os sinais sociais, têm um pedaço de espinafre à mostra em seus dentes, ou são pegas mentindo. Goffman era fascinado por quão duro nós trabalhamos para aperfeiçoar e manter nossas performances de centro de palco e quão frequentemente falhamos nisso.

Os smartphones são um presente de Deus para os aspectos dramatúrgicos da vida. Eles nos permitem tentar controlar as impressões que causamos nos outros com precisão obsessiva. Ao invés de falar um com o outro, podemos enviar mensagens de texto, planejando nossos gracejos e estratégias de esquiva antecipadamente. Podemos mostrar nosso gosto impecável no Pinterest, nossas habilidades paternas superiores no CafeMom, e nossos talentos artísticos florescentes no Instagram, tudo em tempo real.

A revista New York publicou em 2015 um artigo sobre as quatro pessoas mais desejáveis da cidade de Nova Iorque de acordo com o OkCupid. Esses indivíduos montaram perfis de encontro tão atrativos que agora são bombardeados por cortesias e solicitações picantes – seus celulares vibram continuamente com mensagens de amantes em potencial. Tom, um dos quatro escolhidos, ajustava seu perfil com regularidade, enviando novas fotos e reescrevendo sua auto-descrição – ele até mesmo chegou a usar o serviço de otimização de perfil MyBestFace, da OkCupid.

Tom dizia que todo esse esforço é necessário em nossa atual “cultura de curtidas”. Tom considerava seu perfil no OkCupid como “uma extensão de si mesmo”: “quero mantê-lo com boa aparência e limpo; então, tipo, é como se eu até o colocasse para fazer abdominais e essas merdas.”

O incrível alcance da mídia social e a sua rápida adoção pelas pessoas para produzir e encenar os seus eus está engendrando a emergência de novos rituais de interação mediados pela tecnologia. Os smartphones são agora centrais para a maneira com que “geramos, mantemos, reparamos, e renovamos relacões, assim como … lutamos ou resistimos.”

Pegue os rituais de texto, que com toda a sua complexidade e regras inescritas, agora desempenham um papel dominante nas dinâmicas de relacionamento da maioria dos jovens adultos. Ninguém precisa lidar com uma tóxica nostalgia para admitir que novos rituais mediados tecnologicamente estão substituindo ou alterando radicalmente as velhas convenções.

Manter, gerar e terminar relacionamentos digitalmente através de smartphones é um pouco diferente de usar os celulares para completar tarefas relacionadas ao trabalho assalariado. Indivíduos não recebem um salário pelos seus perfis no Tinder ou por subir fotos de suas aventuras do fim de semana no Instagram, mas os eus e os rituais que eles produzem certamente estão à venda. Independente da intenção, quando uma pessoa usa seu celular para se conectar com outras pessoas e com a imaginada comunidade digital, o resultado de seu trabalho não remunerado tem uma chance cada vez maior de ser vendido como uma mercadoria.

Companhias como o Facebook são pioneiras no “cercamento” e na venda de nossos eus digitais. Em 2013, o Facebook tinha 945 milhões de usuários que acessavam o site através de seus smartphones. 89% de sua receita daquele ano veio de anúncios, metade do que através de publicidade móvel. Sua arquitetura inteira foi projetada para conduzir a produção móvel de eus em uma plataforma que torna esses eus vendáveis.

É por isso que eles instituíram a sua política de “nomes verdadeiros”: “fingir que é outra coisa ou outra pessoa não é permitido.” O Facebook precisa que o usuário mantenha nomes legais para que seja fácil de rastrear a correspondência entre os eus corpóreos e os eus digitais, por que os dados produzidos por e conectados a um humano real são mais lucrativos.

Os usuários do site de encontros OkCupid concordam com uma troca similar: “seus dados em troca de um encontro.” Empresas de terceiros permanecem no segundo plano do site, escavando as fotos dos usuários, suas visões religiosas e políticas, e mesmo os romances de David Foster Wallace que elas dizem amar. Os dados são então vendidos para os anunciantes, que criam anúncios personalizados e dirigidos para os “alvos” específicos.

O grupo de pessoas que tem acesso aos dados do OKCupid é extraordinariamente grande – a OKCupid, junto de outras empresas como a Match e o Tinder, pertencem à IAC/InterActiveCorp, a sexta maior rede online do mundo. Esculpir um eu no OkCupid pode ou não render um romance, mas definitivamente rende lucros corporativos.

Está se espalhando a noção de que nossos eus digitais são agora mercadorias. O professor da New School Laurel Ptak publicou há alguns anos um manifesto chamado “Salários pelo Facebook” e em março de 2014, Paul Budnitz e Todd Berger criaram a Ello, uma alternativa ao Facebook que obteve uma popularidade fugaz.

A Ello proclama: “Nós acreditamos que uma rede social pode ser uma ferramenta de empoderamento. Não uma ferramenta para iludir, coergir e manipular – mas um lugar para se conectar, criar e celebrar a vida. Você não é um produto.” A Ello promete não vender os seus dados para terceiros, pelo menos por enquanto. Mas ela se reserva o direito de fazer isso no futuro.

Entretanto, as discussões sobre a feira de eus digitais pelas empresas de dados no mercado cinzento e pelas gigantes do Vale do Silício normalmente estão separadas dos debates sobre as condições de trabalho cada vez mais repletas de exploração ou sobre o florescente mercado para o trabalho precário e degradante. Estes não são fenômenos separados, no entanto – estão intricadamente interligados, todos peças no quebra-cabeças do capitalismo moderno.

iMercadificação

O capital precisa se reproduzir e gerar novas fontes de lucro através do tempo e do espaço. Ele precisa constantemente criar e reforçar a separação entre trabalhadores assalariados e proprietários de capital, aumentar o valor que extrai dos trabalhadores, e colonizar novas esferas da vida social para criar mercadorias. O sistema, e as relações que o compõem, estão constantemente em movimento.

A expansão e a reprodução do capital na vida cotidiana e a colonização de novas esferas da vida social pelo capital não são sempre óbvios. Pensar sobre o smartphone nos ajuda a juntar as peças, por que o dispositivo em si facilita e fortalece novos modelos de acumulação.

A evolução do trabalho nas três últimas décadas tem se caracterizado por algumas tendências – o prolongamento do dia e da semana de trabalho, o declínio dos salários reais, a redução ou eliminação de proteções não-salariais contra o mercado (como pensões fixas, ou regulações de saúde e de segurança), a proliferação de trabalho em tempo parcial, e a derrocada dos sindicatos.

Ao mesmo tempo, as normas relativas à organização do trabalho também mudaram. Modelos de trabalho temporário e orientado por projetos estão se proliferando. Não se espera mais do empregador que providencie a garantia do emprego ou horários regulares, e os empregados já não esperam por essas coisas.

Entretanto, a degradação do trabalho não é um fato dado. A exploração e a pauperização crescentes são tendências, e não os resultados pré-estabelecidos pelas regras do capitalismo. Elas são o resultado de batalhas perdidas pelos trabalhadores e vencidas pelos capitalistas.

O uso generalizado de smartphones para estender o dia de trabalho e para expandir o mercado para trabalhos “de merda” é um resultado de uma fraqueza dos trabalhadores e dos movimentos da classe trabalhadora. A obrigação e mesmo a boa vontade de números crescentes de trabalhadores em se envolver com os empregadores através de seus celulares normalizam e justificam o uso de smartphones como uma ferramenta de exploração, e solidificam a disponibilidade constante como um requisito para se receber um salário.

Afora a Grande Recessão, as taxas de lucro das corporações tem subido constantemente desde o final dos anos 80, e não apenas como um resultado do capital (e do Estado) terem revertido as conquistas do movimento trabalhista. O alcance dos mercados globais tem se alargado e aprofundado, e o desenvolvimento de novas mercadorias tem crescido depressa.

A expansão e a reprodução do capital dependem do desenvolvimento destas novas mercadorias, muitas das quais emergem do ímpeto incessante do capital para cercar as novas esferas da vida social para lucrar ou, como o economista político Massimo De Angelis diz, para “colocar [essas esferas] para trabalhar para suas prioridades e impulsos [do capital].”

O smartphone é fundamental para esse processo. Ele fornece um mecanismo físico que permite o acesso constante aos nossos eus digitais e abre uma fronteira quase inexplorada para a mercadificação.

Os indivíduos não recebem salários para criar e manter seus avatares digitais – eles são pagos através da satisfação de participar nos rituais, e pelo controle proporcionado sobre suas interações sociais. São pagos através do sentimento de flutuar na vasta conectividade virtual, mesmo enquanto suas máquinas de mão medeiam seus laços sociais, ajudando as pessoas a se imaginar unidas enquanto as mantém separadas como entidades produtoras distintas. A natureza voluntária desses novos rituais não faz deles menos importantes, ou menos lucráveis para o Capital.

Braverman disse que “o capitalista encontra no caráter infinitamente maleável do trabalho humano o recurso essencial para a expansão de seu capital.” Os últimos trinta anos de inovação demonstram a verdade dessa afirmação, e o celular tem emergido como um dos mecanismos primários para ativar, acessar, e canalizar a maleabilidade do trabalho humano.

Os smartphones garantem que estejamos produzindo por uma parte cada vez maior de nossas vidas acordados. Eles apagam o limite entre trabalho e lazer. Os empregadores agora possuem acesso praticamente ilimitado aos seus empregados, e cada vez mais, mesmo manter um trabalho precário e mal pago depende da habilidade de se estar sempre disponível e preparado para trabalhar. Ao mesmo tempo, os smartphones fornecem às pessoas um acesso móvel constante aos bens comuns digitais e à sua ética nebulosa de conectividade, mas apenas em troca de seus eus digitais.

Os smartphones borram a linha entre produção e consumo, entre o social e o econômico, entre o pré-capitalista e o capitalista, garantindo que não importa se o celular for usado para o trabalho ou para o prazer, o resultado é cada vez mais o mesmo – lucro para os capitalistas.

Será que a chegada do smartphone significa o momento Debordiano no qual a mercadoria completou sua “colonização da vida social”? Será verdade que não apenas nossa relação com as mercadorias escancarada para se ver, mas que as “mercadorias agora são tudo o que existe para se ver?”

Pode parecer que estou pesando a mão. O acesso às redes sociais e à conectividade digital através de celulares sem dúvida possui elementos libertadores. Os smartphones podem ajudar a combater a anomia e promover um senso de consciência ambiental, enquanto ao mesmo tempo facilitam que as pessoas possam gerar e manter relacionamentos reais.

Uma conexão compartilhada entre eus digitais pode ajudar a nutrir a resistência às hierarquias de poder existentes, cujos mecanismos internos isolam e silenciam os indivíduos. É impossível imaginar os protestos deflagrados pela brutalidade policial em lugares como Ferguson sem os smartphones e as redes sociais. Além do mais, em última análise, a maioria das pessoas ainda não é compelida a usar os smartphones para o trabalho, e certamente não se exige que eles encenem seus eus por meio da tecnologia. A maioria ainda poderia jogar seus celulares no mar amanhã, se quisessem.

Mas eles não vão fazer isso. As pessoas amam suas máquinas de mão. Se comunicar primariamente através de smartphones vem se tornando rapidamente uma norma aceita, e cada vez mais os rituais estão se tornando mediados pela tecnologia. A conexão constante com as redes e as informações que chamamos de cyberespaço vem se tornando central para a nossa identidade. O porquê de isso estar acontecendo é uma especulação labiríntica.

Será que seria, como sugere o especialista em tecnologia e mídia Ken Hillis, apenas outra maneira de “evitar o Vazio e a falta de sentido da existência?” Ou, como ponderou recentemente a professora e romancista Roxane Gay, será que nossa capacidade de manipular nossos avatares digitais fornece um bálsamo para nosso profundo senso de impotência diante da injustiça e do ódio?

Ou – como imagina a guru de tecnologia Amber Case – será que estamos todos nos tornando ciborgues?

Provavelmente não – mas isso depende de como você define ciborgue. Se um ciborgue for um ser humano que usa uma peça de tecnologia ou máquina para restaurar suas funções perdidas ou para aumentar suas capacidades e conhecimento, então as pessoas tem sido ciborgues há muito tempo, e usar um smartphone não seria diferente de se usar uma prótese de braço, dirigir um carro, ou trabalhar em uma linha de montagem.

Se você define uma sociedade ciborgue como aquela em que as relações humanas são mediadas e moldadas pela tecnologia, então certamente nossa sociedade parece atender esses critérios, e nossos celulares desempenham um papel central nisso. Mas nossos relacionamentos e rituais tem sido mediados pela tecnologia há tempos. A ascensão dos centros urbanos massivos – eixos de conectividade e inovação – não teriam sido possíveis sem as estradas de ferro e os carros.

Máquinas, tecnologia, redes, e informação não dirigem ou organizam a sociedade – são as pessoas que o fazem. Nós fazemos coisas e as usamos de acordo com a rede existente de relações sociais, econômicas, políticas e o equilíbrio de poder.

O smartphone, e a forma como ele molda e reflete as relações sociais existentes não são algo mais metafísico que os Ford Rangers que antigamente eram vomitados da linha de montagem em Edison, Nova Jersey. O smartphone é tanto uma máquina quanto uma mercadoria. Sua produção é um mapa do poder, da logística, e da exploração globais. Seu uso dá forma e reflete o confronto perpétuo entre os impulsos totalizantes do capital e a resistência exercida pelo resto de nós.

No presente momento, a necessidade dos capitalistas de explorar e mercantilizar vem sendo fortalecida pelas maneiras com que os smartphones são produzidos e consumidos, mas os benefícios para o capital nunca são seguros e inatacáveis. Eles precisam ser renovados e defendidos a cada passo. Nós temos o poder para disputar e negar os benefícios do capital, e devemos fazer isso – e talvez nossos celulares acabem se revelando úteis pelo caminho.

[…] não garante um emprego bem pago e como mais pessoas do que nunca estão presas na “nova economia compartilhada”. Culturalmente, um número considerável de pessoas com menos de 50 anos pode ser classificada […]

[…] entanto, as lutas em torno dos trabalhadores na “economia compartilhada” mostram como esta definição pode ser tornada maleável. Até o momento em que este texto foi […]

Rakoo Casino bietet neuen Spielern ein attraktives Willkommenspaket, das 100€ Bonusgeld

und 150 Freispiele umfasst. Neue Spieler profitieren von einem großzügigen Willkommensbonus, während

bestehende Spieler regelmäßig von Bonusaktionen und Freispielen profitieren. Hier spielen Sie gegen echte Croupiers über

Streaming in HD-Qualität, was ein besonders aufregendes Spielerlebnis bietet.

Wann immer Spieler auf unseren Slots mit Echtgeld spielen, erhalten sie NetPunkte.

Das Spinz Casino lockt mit einem großzügigen 400 % Willkommensbonus und zusätzlich 50 Freispielen. Die Bequemlichkeit, jederzeit und überall zu spielen, kombiniert mit Bonusangeboten wie Freispielen und Bonusgeld, macht Online Casinos besonders attraktiv.

In diesem Fall werden Sie aber immer noch aus einer großen Auswahl anderer

Spiele wählen können, die Sie in Ihrem Wohnsitzland kostenlos

spielen können. HTML5 kann gegenwärtig universell

eingesetzt werden und unterstützt genau jene Spiele, die Sie heute auf Ihren Bildschirmen spielen können. Wie bei den meisten Spielen heutzutage können Sie dieses Spiel sowohl auf

Desktop als auch auf Mobilgeräten problemlos spielen, ohne dass die Qualität darunter leidet.

Sie finden Casinos vor, die Kryptowährungen neben traditionellen Zahlungsmethoden wie Kreditkarten, PaysafeCard oder PayPal anbieten.

Auch wenn die Casinos online schnell auszahlen, kann beispielsweise die Bearbeitung von Banken die Ankunft des Geldes auf Ihrem

Konto verzögern. Mit Video Poker finden Spieler im Casino

eine Kombination aus Automatenspiel und Poker. Dazu kommen Tischspiele und Live

Casino Games renommierter Hersteller wie Playtech und Pragmatic Play.

Lars schreibt seit über fünf Jahren über Online Casinos und Glücksspiele.

References:

https://online-spielhallen.de/stake-casino-bonus-code-ihr-weg-zu-exklusiven-vorteilen/

Idols also has an overarching narrative, but he’s not revealing

when, or if, he’ll share that with fans. The album’s stark black and white cover, meanwhile, was inspired by Joy Division’s Closer.

The commitment to its craft is felt keenly, and Dominic now has

an opportunity to go beyond what people expect of him. Bob guided him on how to interact

with an orchestra, helping Dominic tune

his songwriting into its capabilities. ‘Sometimes in the past I would pull from samples, [recording software]

Splice or a beat to get things going, but with Idols it started with this defiantly analogue set-up,’ he explains.

One of the most honest tracks on the record is Zombie, a lighters-aloft ballad (think Coldplay, sung by Bruce

Springsteen) about “feeling you’re ugly, and learning to battle that”.

“When you make an album with family, all they want is the truth.”

To achieve that, he shunned expensive recording studios and made his new album in a converted Tetley brewery in Leeds.

“My advisor at the time, a guy called Nick Groff [vice president of A&R at Interscope, responsible for signing Billie Eilish], was like, ‘I don’t get it’.” The star sprouts wings,

both literal and metaphorical, in the video for Hello Heaven Hello But the singer reveals it was originally written for his last album.

However, instead of using the actual lighting conditions to adjust the screen brightness, it works depending on the time of day.

Windows also offers a feature known as Adaptive Brightness, which automatically adjusts your screen brightness

based on surrounding light levels. The Settings app provides a more detailed approach for adjusting screen brightness and is also an excellent tool for troubleshooting display issues.

Windows 10 and 11 offer multiple methods to manage screen brightness settings, tailoring the display to your specific environment and preferences.

Auto-brightness uses sensors to detect ambient light and adjusts your screen brightness accordingly.

Some computer models have an integrated light sensor,

which enables the screen brightness to adjust

automatically to changing light conditions.

References:

https://blackcoin.co/casino-hotels-on-the-gold-coast/

These options allow users from India to deposit and withdraw real Indian rupees.

If you’re after excitement and big wins, go for high-volatility slots, but be aware that you might run out of

your gaming budget faster. High-volatility games don’t pay out as often, but when they do,

the wins can be quite large—this means higher risk but also

the chance for bigger rewards.

Once you’ve chosen an offer, sign up at the casino

in just a few minutes and claim your bonus. Plus, our local experts verify game fairness and the

overall streaming quality to rate casinos properly.

By accomplishing this, we have become the number one hub for

all of the best online gambling sites in the business today.

As a player, you want lower wagering requirements, larger bonuses, higher betting limits, and higher win limits.

By trusting our scores and rankings, you’re sure to play

at a casino that offers you better deals, not one that spends more on PR.

At Online.Casino, we don’t play favorites, and we don’t rate casino sites

based on our personal feelings.

The players’ disadvantage is a result of the casino not paying winning wagers according to the game’s “true odds”, which

are the payouts that would be expected considering the

odds of a wager either winning or losing. Players possessing sufficient skills to eliminate the

inherent long-term disadvantage (the house edge or

vigorish) in a casino game are referred to as advantage players.

A casino game is one in which players gamble cash or chips on various possible random

outcomes or combinations of outcomes, often in a casino environment.

Semi professional athlete turned online casino enthusiast, Hannah is no newcomer to the gaming industry.

The one that offers the biggest payouts, jackpots and bonuses along with exciting slot themes and a great player experience.

References:

https://blackcoin.co/rooli-casino-in-depth-review/

casino online paypal

References:

https://behired.eu/employer/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/

paypal casino

References:

azena.co.nz

**mitolyn official**

Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.