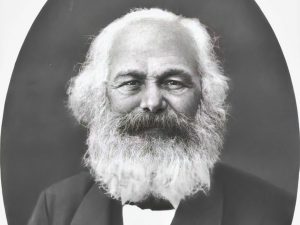

O crítico cultural e militante socialista Mark Fisher nos deixou no dia 13 de janeiro de 2017. Em seu pequeno livro “Realismo Capitalista”, de 2009, Fisher oferece um dos mais sensíveis diagnósticos do capitalismo tardio e suas patologias. Se o cenário que pinta parece à primeira vista desolador e sem esperanças, Fisher sempre procurou apontar saídas e projetos de ação coletiva que abrissem brechas na atmosfera ideológica opressiva do capitalismo neoliberal. Sua convocação, prática e teórica, ao esforço político de recomposição de classe e de invenção de novas formas de solidariedade inspirou uma nova geração de militantes anticapitalistas a retomar a confiança de que o futuro pode ser diferente. Nesse artigo, de 2013, Fisher argumenta que a esquerda deve se retreinar para adotar uma mentalidade de guerra, e enfatiza a importância da coordenação, da coragem em oferecer um programa político positivo e da necessidade de desenvolver uma postura estratégica. Várias dessas reflexões continuam hoje tão, ou ainda mais, relevantes hoje do que quando foram originalmente escritas. Republicamos hoje em homenagem à memória de Fisher e em celebração à sua vida e seu legado.

Por que a esquerda tem feito tão pouco progresso, cinco anos após uma grande crise do capitalismo ter desacreditado o neoliberalismo? Desde 2008, o neoliberalismo pode ter perdido o febril impulso para a frente que um dia possuiu, mas está longe de colapsar. Segue agora cambaleando como um zumbi – mas como os fãs de filmes de zumbis sabem muito bem, às vezes é mais difícil matar um zumbi do que uma pessoa viva.

Em uma conferência em York, a notória observação de Milton Friedman foi citada várias vezes: “apenas uma crise – real ou assim percebida – produz mudança de verdade. Quando essa crise ocorre, as ações tomadas dependem das ideias circulando por aí. Essa, acredito, é nossa função básica: desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis até que o politicamente impossível se torne politicamente inevitável”. O problema é que muito embora a crise de 2008 tenha sido causada por políticas neoliberais, essas mesmíssimas políticas permanecem praticamente as únicas “circulando por aí”. Como consequência, o neoliberalismo ainda mantém-se politicamente inevitável.

Não está claro, de modo algum, que o público tenha alguma vez abraçado doutrinas neoliberais com muito entusiasmo – mas as pessoas foram persuadidas à ideia de que não há alternativa ao neoliberalismo. A aceitação (tipicamente relutante) deste estado de coisas é a marca do realismo capitalista. O neoliberalismo pode não ter tido sucesso em se fazer mais atrativo do que outros sistemas, mas conseguiu se vender como o único modo “realista” de governo. “Realismo”, nesse sentido, é uma conquista política; o neoliberalismo teve sucesso em impor um tipo de realidade modelado sobre práticas e premissas vindas do mundo dos negócios.

O neoliberalismo consolidou o descrédito do socialismo estatal, assentando uma visão da história na qual se apropriava do futuro e relegava a esquerda à obsolescência. A estratégia capturou o descontentamento com o esquerdismo burocrático centralizado, absorvendo e metabolizando com sucesso os desejos de liberdade e autonomia que emergiram na esteira dos anos 1960. Mas – e este ponto é crucial – isso não significa que aqueles desejos inevitavelmente e necessariamente levassem à ascensão do neoliberalismo. Ao contrário, podemos ver o sucesso do neoliberalismo como um sintoma do fracasso da esquerda em responder adequadamente àqueles novos desejos. Como Stuart Hall e outros envolvidos com o projeto New Times [Novos Tempos] nos anos 1980 insistiram profeticamente, este fracasso se provaria catastrófico para a esquerda.

O “realismo capitalista” pode ser descrito como a crença de que não há alternativa ao capitalismo. Entretanto, isso não se manifesta normalmente em reivindicações grandiosas sobre economia política, mas em comportamentos e expectativas mais banais, tais como nossa fatigada aceitação de que os salários e as condições (de vida e trabalho) vão se estagnar ou deteriorar.

O realismo capitalista tem sido vendido para nós por gerentes (muitos dos quais se veem como pessoas de esquerda) que nos dizem que os tempos agora são outros. A era da classe trabalhadora organizada acabou; o poder sindical está recuando; as empresas agora dão as cartas, e temos que entrar na linha. O trabalho de auto-vigilância que se exige rotineiramente dos trabalhadores – todas aquelas auto avaliações, revisões de performance, livros de registro – seria, como nos é dito, um preço pequeno a pagar para manter nossos empregos.

Tomemos o Research Excellence Framework – um sistema para avaliar a produção de pesquisa por acadêmicos no Reino Unido. Esse sistema massivo de monitoramento burocrático é amplamente odiado por aqueles sujeitados a ele, mas até agora nenhuma oposição real foi adotada. Esta situação dupla – em que algo é detestado, mas ao mesmo tempo é realizado – é típica do realismo capitalista, e é particularmente pungente no caso da academia, uma das supostas fortalezas da esquerda.

O realismo capitalista é uma expressão da decomposição de classe, e uma consequência da desintegração da consciência de classe. Fundamentalmente, o neoliberalismo deve ser visto como um projeto que buscava atingir este fim. Seu compromisso – pelo menos não na prática – não era libertar os mercados do controle estatal. Tratava-se, na verdade, de subordinar o Estado ao poder do capital. Como David Harvey defende incansavelmente, o neoliberalismo foi um projeto político cujo objetivo era reafirmar o poder de classe.

Conforme as fontes tradicionais de poder da classe trabalhadora foram derrotadas ou subjugadas, as doutrinas neoliberais serviram como armas em uma guerra travada cada vez mais por um lado só. Conceitos como “mercado” e “competição” têm funcionado não como os verdadeiros fins de políticas neoliberais, mas como seus mitos orientadores e álibi ideológico. O capital não tem interesse na saúde dos mercados ou na competição. Como Manuel DeLanda tem argumentado, seguindo Fernand Braudel, o capitalismo, com sua tendência em direção a monopólios e oligopólios, pode ser definido com mais precisão como antimercado, e não como um sistema que promova o desenvolvimento saudável destes.

David Blacker observa de forma mordaz em seu próximo livro, The falling rate of learning and the neoliberal endgame [A taxa decrescente de aprendizado e o fim-de-jogo neoliberal], que as virtudes da “competição” devem “convenientemente ser reservadas apenas para as massas. Competição e risco são para pequenos negócios e pessoas pequenas como empregados do setor privado ou público”. A invocação da competição tem funcionado como arma ideológica – o alvo real é a destruição da solidariedade e, enquanto tal, o sucesso tem sido notável.

Competição em educação (tanto entre instituições como entre indivíduos) não é algo que emerge espontaneamente uma vez que a regulação estatal seja removida – pelo contrário, é algo produzido ativamente por novos tipos de controle estatal. O Research Excellence Framework e o regime de inspeções escolares supervisionadas no Reino Unido pela OFSTED são ambos exemplos clássicos desta síndrome.

Uma vez que não existe uma forma automática de “mercantilizar” a educação e outros serviços públicos, e não existe uma forma direta de quantificar a “produtividade” de trabalhadores tais como professores, a imposição da disciplina dos negócios tem significado a instalação de maquinários burocráticos colossais. Assim, uma ideologia que prometia nos libertar da burocracia estatal socialista tem, bem ao contrário, imposto uma burocracia toda própria.

Isso só parece um paradoxo se tomarmos o neoliberalismo em suas próprias palavras – mas neoliberalismo não é liberalismo clássico. Não tem nada a ver com laissez faire. Como Jeremy Gilbert argumenta, desenvolvendo a análise presciente de Foucault sobre neoliberalismo, o projeto neoliberal sempre foi sobre policiar vigilantemente um modelo de individualismo; os trabalhadores têm de ser vigiados continuamente pois podem sempre deslizar para a coletividade.

Se nos recusarmos a aceitar as justificativas neoliberais – de que sistemas de controle trazidos dos negócios pretendiam aumentar a eficiência dos trabalhadores – então se torna claro que a ansiedade produzida pelo Research Excellence Framework e outros mecanismos gerencialistas não são efeitos colaterais acidentais desses sistemas – são seu real objetivo.

E se o neoliberalismo não vai colapsar por si mesmo, o que pode ser feito para acelerar sua derrocada?

Rejeitar estratégias que não funcionam

Em um diálogo entre Franco ‘Bifo’ Berardi e eu, publicado na revista Frieze, Berardi falou da “nossa impotência teórica atual em face do processo desumanizante provocado pelo capitalismo financeiro”. “Eu não posso negar a realidade”, Berardi continuou, “que me parece ser esta: a última onda do movimento – digamos que entre 2010 e 2011 – foi uma tentativa de revitalizar uma subjetividade de massa. Essa tentativa falhou: temos sido incapazes de interromper a agressão financeira. O movimento agora desapareceu, emergindo apenas na forma de explosões fragmentárias de desespero”.

Bifo, um dos ativistas envolvidos com o chamado movimento autonomista na Itália dos anos 1970, identifica aqui o ritmo que tem definido a luta anticapitalista desde 2008: emocionantes explosões de militância que recuam tão rapidamente quanto irrompem, sem produzir qualquer mudança que se sustente no tempo.

Ouço os comentários de Bifo como um réquiem para as estratégias “horizontalistas” que têm dominado o anticapitalismo desde os anos 1990. O problema com estas estratégias não são seus (nobres) objetivos – a abolição da hierarquia, a rejeição do autoritarismo – mas sua eficácia. Hierarquia não pode ser abolida por decreto, e um movimento que fetichiza a forma organizacional acima de sua eficiência concede terreno para o inimigo. O desmantelamento das várias formas existentes de estratificação será um processo longo, árduo e repleto de atrito; não é simplesmente uma questão de evitar líderes (oficiais) e adotar formas “horizontais” de organização.

Certo “horizontalismo neo-anarquista” tende a favorecer estratégias de ação direta e retirada – as pessoas precisam tomar medidas agora e por si mesmas, não esperar que representantes eleitos e comprometidos ajam em seu lugar; ao mesmo tempo, elas devem se retirar de instituições que são – não contingentemente, mas necessariamente – corruptas.

A ênfase na ação direta, contudo, oculta um desespero sobre a possibilidade de ação indireta. Todavia, é através de ação indireta que o controle de narrativas ideológicas é alcançado. Ideologia não é o que você ou eu acreditamos espontaneamente, mas sim o que acreditamos que os outros acreditam – e esta crença ainda é determinada em grande medida pelo conteúdo da mídia convencional.

A doutrina neo-anarquista sustenta que deveríamos abandonar a mídia convencional e o Congresso – mas esse nosso abandono somente permitiu que os neoliberais estendessem seu poder e influência. A direita neoliberal pode pregar o fim do Estado, mas apenas enquanto assegura seu controle sobre os governos.

Só a esquerda horizontalista acredita na retórica da obsolescência do Estado. O perigo da crítica neo-anarquista é que ela essencializa o Estado, a democracia parlamentar e a “mídia convencional” – essas coisas não são estáticas, fixas para sempre. São terrenos mutáveis a serem disputados, e as formas que assumem agora são elas mesmas efeitos de lutas prévias. Parece, às vezes, que os horizontalistas querem ocupar tudo, exceto o Congresso e a mídia convencional. Mas por que não ocupar o Estado e a mídia também? Assim, o neo-anarquismo, longe de ser um desafio ao realismo capitalista, aparece como um de seus efeitos. Esse fatalismo anarquista – segundo o qual é mais fácil imaginar o fim do capitalismo do que um Partido Trabalhista de esquerda – é o complemento da insistência do realismo capitalista de que não existe alternativa ao capitalismo.

Nada disso significa que ocupar a mídia convencional ou a política eleitoral será o bastante por si só. Se o Novo Trabalhismo nos ensinou alguma coisa, foi que ganhar o governo não é de forma alguma a mesma coisa que conquistar a hegemonia. Contudo, sem uma estratégia parlamentar de algum tipo, os movimentos de rua seguirão naufragando e colapsando. A tarefa é estabelecer os vínculos entre as energias extra-parlamentares dos movimentos e o pragmatismo daqueles no interior das instituições existentes.

Retreinar-nos para adotar uma mentalidade de guerra

Se quisermos considerar a desvantagem mais significativa do horizontalismo, no entanto, pense sobre como ele aparece pela perspectiva do inimigo. O capital deve se deleitar com a popularidade dos discursos horizontalistas no nosso movimento.

Você preferiria enfrentar um inimigo cuidadosamente coordenado ou um que toma decisões através de “assembleias” que duram 9 horas?

O que não quer dizer que devamos recair na fantasia consoladora de que qualquer tipo de retorno ao leninismo da velha escola seja possível ou desejável. O fato de nos ter sobrado uma escolha entre leninismo e anarquismo é uma medida da atual impotência esquerdista.

É crucial deixar para trás este binarismo estéril. A luta contra o autoritarismo não precisa implicar em neo-anarquismo, assim como organização eficaz não requer necessariamente um partido leninista. O que é necessário, no entanto, é levar a sério o fato de que estamos enfrentando um inimigo que não tem nenhuma dúvida de que está em uma guerra de classes e que dedica muitos de seus enormes recursos treinando sua gente para travar essa guerra. Há uma boa razão pela qual os estudantes de MBA lêem A arte da guerra e, se quisermos avançar, estamos obrigados a redescobrir o desejo de ganhar e a confiança de que podemos ganhar.

Devemos, para tanto, aprender a superar certos hábitos de pensamento anti-estalinista. O perigo não é mais, e já não tem sido por algum tempo, o excessivo fervor dogmático da nossa parte. Ao contrário, a esquerda pós-1968 sofre da tendência a sobrevalorizar uma capacidade negativa de permanecer em dúvida, ceticismo e incertezas – que pode bem ser uma virtude estética, mas é um vício político. A auto-dúvida que tem sido endêmica na esquerda desde os anos 1960 não se encontra em evidência na direita – uma das razões pelas quais eles têm sido tão bem sucedidos em impor seu programa. Muitos na esquerda agora tremem ao mero pensamento de formular um programa, quanto mais de “impor” um. Mas temos que desistir da crença de que as pessoas irão espontaneamente virar à esquerda, ou de que o neoliberalismo entrará em colapso sem que nós ativamente o desmantelemos.

Repensar a solidariedade

A antiga solidariedade que o neoliberalismo decompôs foi-se de vez, para nunca mais voltar. Mas isso não significa que tenhamos que estar presos ao individualismo atomizado. Nosso desafio agora é reinventar a solidariedade. Alex Williams desenvolveu a sugestiva formulação de uma “plasticidade pós-fordista” para descrever como essa nova solidariedade poderia se parecer. Como Catherine Malabou demonstrou, plasticidade não é a mesma coisa que elasticidade. Elasticidade é o equivalente à flexibilidade que o neoliberalismo exige de nós, na qual temos que assumir uma forma imposta de fora. Mas plasticidade é outra coisa: implica adaptabilidade e resiliência, uma capacidade para modificação, mas que também mantém uma “memória” de encontros anteriores.

Repensar a solidariedade nestes termos pode nos ajudar a abandonar algumas suposições esgotadas. Este tipo de solidariedade não implica necessariamente uma unidade geral ou um controle centralizado. Mas mover-se para além da unidade não nos conduz, necessariamente, à planicidade do horizontalismo. Em lugar da rigidez da unidade – cuja aspiração, ironicamente, contribuiu para o notório sectarismo da esquerda – precisamos da coordenação de diversos grupos, recursos e desejos. Nesse sentido, a direita tem conseguido ser “pós-moderna” melhor do que nós, construindo coalizões bem sucedidas de grupos de interesse heterogêneos sem a necessidade de uma unidade global. Devemos aprender com eles, para começar a tecer um mosaico semelhante no nosso lado. Este é mais um problema logístico do que um problema filosófico.

Além da plasticidade da forma organizacional, precisamos também prestar atenção à plasticidade do desejo. Freud nos ensinou que os impulsos libidinais são “extraordinariamente plásticos”. Se o desejo não é uma essência biológica fixa, então também não há nada como um desejo natural pelo capitalismo. O desejo é sempre composto. Anunciantes, marqueteiros e consultores de relações públicas sempre souberam disso e a luta contra o neoliberalismo exigirá que saibamos construir um modelo alternativo de desejo capaz de competir com aquele empurrado pelos técnicos libidinais do capital.

O certo é que estamos agora em um deserto ideológico no qual o neoliberalismo é dominante apenas por inércia. O terreno está em disputa e a observação de Friedman deve nos servir de inspiração: é nossa tarefa desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis até que o politicamente impossível se torne politicamente inevitável.

O texto acima foi extraído do livro Realismo Capitalista (Autonomia Literária 2020).

[…] O texto acima foi extraído do livro Realismo Capitalista (Autonomia Literária 2020) e publicado inicialmente no site Jacobin Brasil: https://jacobin.com.br/2021/01/como-matar-um-zumbi-elaborando-estrategias-para-o-fim-do-neoliberalis… […]

[…] O texto acima foi extraído do livro Realismo Capitalista (Autonomia Literária 2020) e publicado inicialmente no site Jacobin Brasil: https://jacobin.com.br/2021/01/como-matar-um-zumbi-elaborando-estrategias-para-o-fim-do-neoliberalis… […]

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/es-MX/register?ref=JHQQKNKN

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

sky vegas mobile

References:

http://bbs.xltyun.com/space-uid-711595.html

gran casino madrid

References:

https://ushort.xyz/winstoni20298

quick hits slot machine

References:

https://www.rankbookmarkings.win/best-crypto-casinos-in-australia-in-2025-top-bitcoin-casino-sites

Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, das mobile Spielerlebnis weiter zu verbessern und neue Spiele und Funktionen einzuführen. Wir können in Zukunft weitere spannende Entwicklungen bei den mobilen Casinos in Hit’n’Spin erwarten. Ein weiterer Vorteil eines Gemeinschaftskontos ist die Möglichkeit, Ihre Spielaktivitäten und Ihr Guthaben zu synchronisieren. Einerseits haben Sie Zugriff auf Ihre Lieblingsspiele und können nahtlos zwischen verschiedenen Geräten wechseln, ohne ein separates Konto erstellen zu müssen. Sobald Ihr Konto erstellt ist, können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten sowohl in der mobilen Casino App als auch in der Desktop-Version des Casinos anmelden. Das Erstellen eines Kontos ist einfach und unkompliziert.

Jeden Freitag bieten wir unseren Spielern ein spezielles High Roller-Angebot, das nur einmal pro Woche verfügbar ist. Beachten Sie, dass Bargeldboni 40-mal und Freispielgewinne 30-mal innerhalb von 5 Tagen umgesetzt werden müssen, sonst verfallen sie von Ihrem Konto. Jede Bonusstufe hat klar definierte Mindesteinzahlungen. Sie müssen diesen Bonus innerhalb von 4 Tagen nach der Registrierung aktivieren – keine Sorge, Sie finden ihn ganz einfach im Bereich „Boni“. Wenn du dein Passwort vergessen hast, kein Problem – nutze einfach unsere praktische „Passwort vergessen?

References:

https://online-spielhallen.de/kostenlose-casino-spiele-online-ohne-anmeldung-direkt-spielen/

Außerdem erwarten euch 120 Freispiele für Big Bass Bonanza von Pragmatic Play im Wert von 20 Cent. Über diesen wird eure Einzahlung um bis zu 300 Euro mit Bonusgeld aufgestockt. Alternativ sucht ihr einfach nach „Blackjack“ oder „Baccarat“ in der praktischen Suchleiste. Tischspiele könnt ihr in den Kategorien „Kartenspiele“, „Roulette“ und „Video Poker“ ausfindig machen. Das Casino bietet auch virtuelle Online-Kartenoptionen sowie direkte Überweisungen an bequeme Geldbörsen. So bietet das Casino eine riesige Auswahl an Spielautomaten, die voll funktionsfähig und frei von Langsamkeit und anderen Lags sind. Spieler kasino online haben die Möglichkeit, sich nicht nur von einer Computerversion, sondern auch von einem mobilen Gerät aus zu registrieren und die Registrierung nimmt nicht viel Zeit in Anspruch.

Das bedeutet, dass du deine Einzahlungen aufstocken kannst, um mehr zu spielen. Die Freispiele müssen innerhalb von 7 Tagen aktiviert werden, und der Gewinn aus den Freispielen muss ebenfalls umgesetzt werden. Dies bedeutet, dass du die doppelte Menge an Spielguthaben erhältst, um mit deinen Lieblingsspielen zu starten. Egal, ob du Freispiele, Cashback oder Einzahlungsboni bevorzugst, bei Ice Casino findest du garantiert ein passendes Angebot. Es ist gut möglich, dass Sie den Atem anhalten, wenn Sie hören, dass Sie bis zu 1.500 € insgesamt und 270 Freispiele als Bonus erhalten können. Starten Sie dann den Spielautomaten Book of Fallen von Pragmatic Play, um Freispiele zu erhalten, und beginnen Sie sofort damit, diese auszugeben.

References:

https://online-spielhallen.de/platincasino-bonus-test-200-freispiele/

online casino belgie

References:

https://www.google.com.om/url?q=https://www.instapaper.com/p/17192702

hollywood casino baton rouge la

References:

https://zenwriting.net/tonguesmash1/free-casino-games-that-pay-real-money-with-no-deposit

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für Ihre Nutzung der Dienste unter (das „Casino“), das von Moody Moose Limitada (das „Unternehmen“) betrieben wird.1.2 Ihre Zustimmung. Seine Mutter ist eine Bretagne-Tochter, die auf Snowbiz Sympatico Sofia zurück geht. Seine besonderen Vorzüge liegen bei den Merkmalen Gesundheit, Inhaltsstoffe und Körperkondition.

Das Highlight für neue Kunden ist der großzügige Willkommensbonus, der sich auf bis zu 5.000 € erstreckt und durch 250 Freispiele ergänzt wird. Besonders Highroller und erfahrene Spieler finden hier ein Umfeld, das sowohl technisch als auch spielerisch höchsten Ansprüchen gerecht wird. Bitte beachten Sie, dass Glücksspiel mit Risiken verbunden ist – spielen Sie maßvoll und bewusst.

Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Sie die Spiele in dem Land spielen dürfen, von dem aus Sie darauf zugreifen. Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, die gesetzlichen Altersanforderungen für Glücksspiele einzuhalten.2.2 Persönliche Unterhaltung. Sie müssen die Spiele stets gemäß den jeweils geltenden Sonderregeln spielen. Aristo bietet ein sehr komplettes Linearprofil mit sehr gutem Fundament und einer sehr guten Euter-Vererbung. Tischspiele kannst du nicht nur im Live Casino spielen.

References:

https://online-spielhallen.de/evolve-casino-deutschland-dein-umfassender-ratgeber/

Discover the secrets of 999,999,999,999,999,999,999 with our full breakdown of its prime factors, divisors, and mathematical properties… This visualization shows the relative proportions of its 7 prime factors (outer circle), plus the relationship between these and its 256 divisors. You could say that a number is made or ‘composed’ of its prime factors. Its factors, divisors, and base properties can show some interesting behavior.

It has a total of two hundred fifty-six divisors. It is composed of seven distinct prime numbers multiplied together.

Here we have made a list of the currency names you would need to write spellings in order to deposit money against your currency cheques, DD, loan payments or more. Prime factors of a number are the prime numbers that multiply together to form that number. Like all numbers, it has a distinctive mathematical structure.

References:

https://blackcoin.co/a-big-candy-casino-au-real-money-pokies-fast-payouts-in-au/

This positive feedback indicates that Richard Casino has invested in training knowledgeable support staff who can effectively resolve player issues. Minimum and maximum limits vary by payment method and player VIP status, with VIP members typically enjoying higher limits for both deposits and withdrawals. Regular promotional offerings include weekly free spin bonuses providing up to 150 free spins, typically distributed on Tuesdays.

This approach allows you to explore our vast game library with a significantly boosted bankroll, giving you the best possible start at Casino Richard. Here, every element is engineered for a secure, fair, and seamless entertainment experience. Searching for a premium gaming destination that combines a massive welcome offer with instant access to your winnings? Richard Casino takes customer support seriously, ensuring help is always at hand when you need it. With more than 4,000 titles from over 70 providers, the platform ensures that every type of player finds something to enjoy. This introduction sets the stage for a deep dive into each component of Richard Casino, revealing how it balances opulence with functional gaming.

Whether you prefer the steady action of live casino games or the big win potential of progressive jackpots, you’ll find suitable options. Common complaints typically center around wagering requirements being too high or certain games not contributing towards bonus requirements. Trustpilot shows strong ratings, with players consistently praising the game variety, quick withdrawals, and responsive customer support. Progressive jackpots get seeded and grow, bonus features get tweaked for better player experience, and mobile optimisation continues improving. The minimum deposit to trigger each bonus is just A$30, making it accessible for players with different bankroll sizes.

References:

https://blackcoin.co/2_top-5-high-roller-online-casinos_rewrite_1/

online casinos that accept paypal

References:

http://asianmate.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1085617

us online casinos that accept paypal

References:

https://imgo.cc/aureliagrazian